发布时间:

2025-10-23浏览次数:

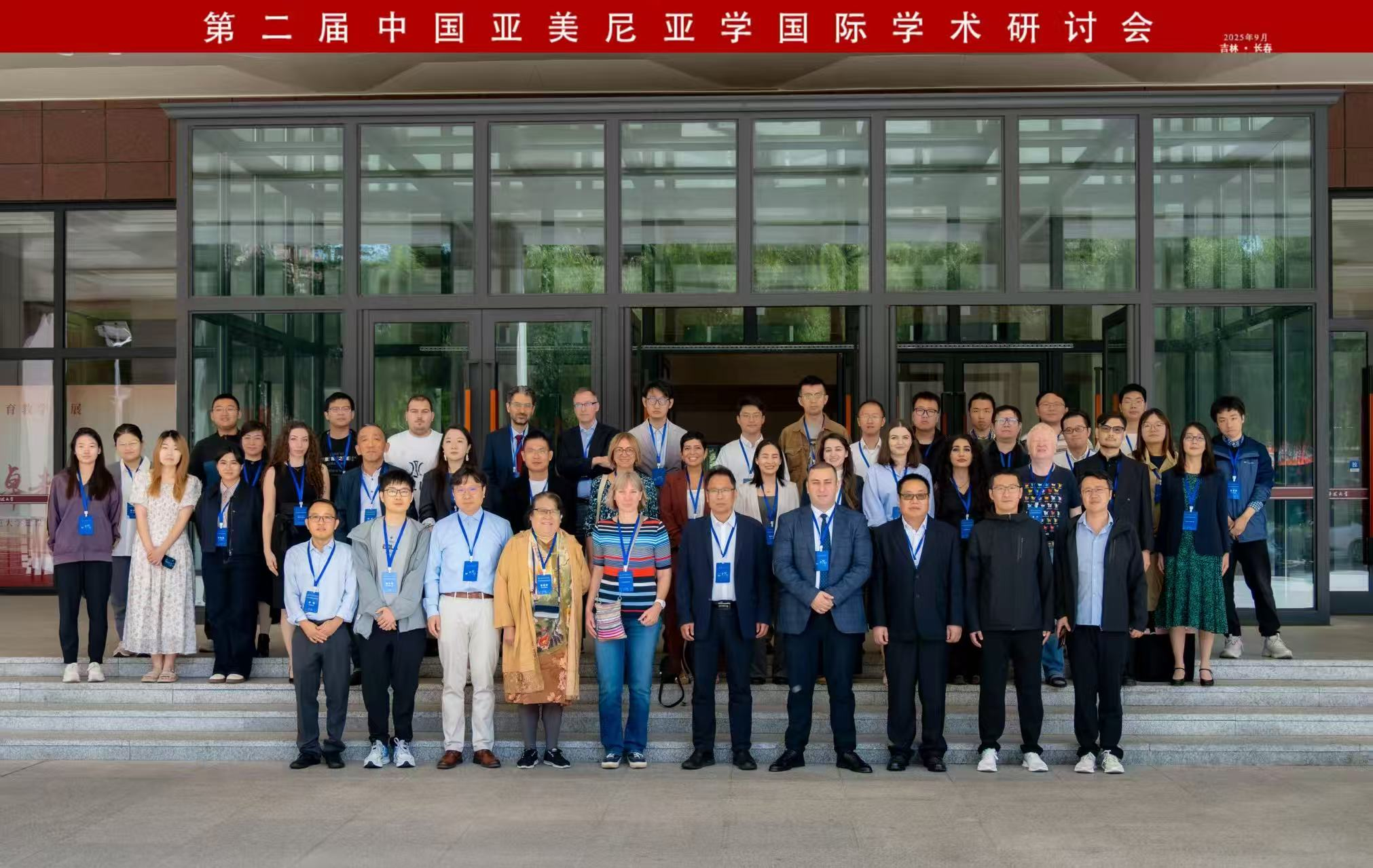

102025年9月26日至28日,第二届中国亚美尼亚学国际学术研讨会在吉林长春圆满落幕。本次会议由东北师范大学世界古典文明史研究所主办,东北师范大学国际处、社科处与山东航空学院南高加索研究中心联合协办,吸引了来自亚美尼亚、俄罗斯、法国、德国、波兰、意大利、日本等多国学者,与中国学界同仁齐聚一堂。会议全程以英文为交流语言,围绕亚美尼亚学领域的前沿议题展开深度研讨,为跨文明对话与国际学术合作搭建起高质量平台。

开幕式于东北师范大学惟真楼219室举行,东北师范大学党委副书记庞立生教授、亚美尼亚驻华大使馆一等秘书哈鲁秋恩·海拉佩强(Harutyun Hayrapetyan)、东北师范大学世界古典文明史研究所拜占庭研究创立者徐家玲教授先后致辞。嘉宾们在发言中一致强调,亚美尼亚学研究是解码东西方文明交流的重要钥匙,而国际学术合作则是推动该领域突破发展的核心动力,为整场研讨会奠定了“共探互鉴”的学术基调。

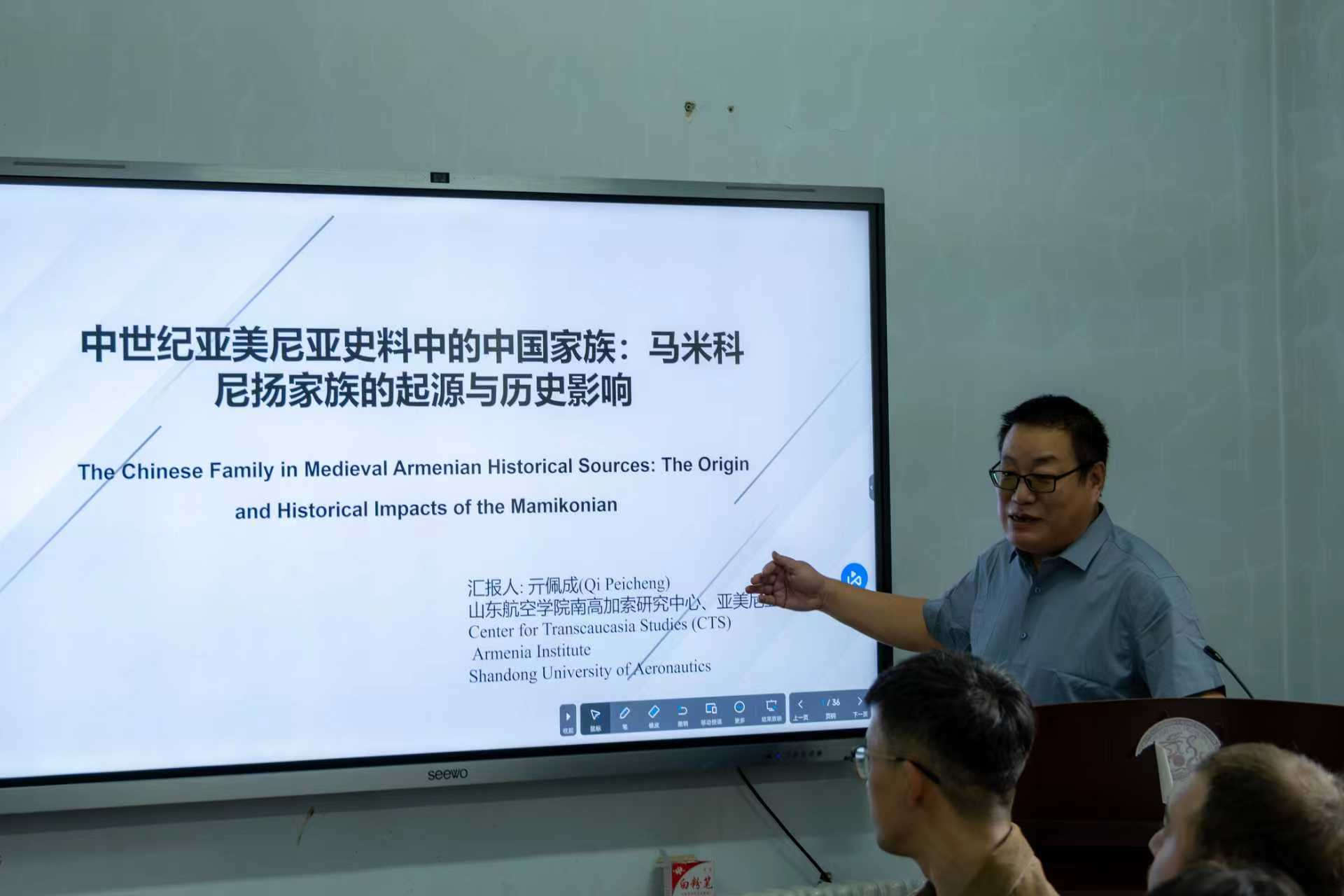

学术研讨环节成为本次会议的核心亮点,海内外学者围绕亚美尼亚历史、文明互动、文献考证等议题展开多维度对话。其中,我校南高加索研究中心的亓佩成教授在分组研讨中发表的研究尤为引人注目。他以史料考证为基础,揭示了马米科尼扬家族的中国起源之谜,为理解古代中国亚美尼亚文明交流提供了全新学术视角,其观点得到评议人与参会学者的高度认可与热烈讨论。

此外,国际学者的研究成果同样展现了亚美尼亚学的多元魅力:亚美尼亚学者安妮聚焦近代早期东西方互动,剖析亚美尼亚商人阶层作为艺术品委托者与赞助人的角色;波兰学者马雷克深入探究“两位‘塞贝奥斯’之谜”,为亚美尼亚古典文献研究提供新解;德国学者克劳迪娅以拜占庭-亚美尼亚双语印封为研究对象,解码两种文明的交融痕迹;俄罗斯学者阿瑟探讨彼得大帝与亚美尼亚人的历史关联;日本学者仲田公辅依托亚美尼亚史料,重构拜占庭“二十年动乱”的历史图景;法国学者马克西姆则重新评估亚美尼亚在古代丝绸路网中的战略地位。来自科隆大学、东京大学、埃里温大学、冈山大学等国际知名高校的学者也参与研讨,进一步提升了会议的学术深度与国际影响力。

中国学界的参与同样精彩纷呈。东北师范大学、北京大学、南开大学、苏州大学、北京外国语大学、中山大学、南京大学、山东航空学院等20余所高校及科研机构的学者,分别就拜占庭帝国统治阶层中的亚美尼亚裔精英、古代欧亚货币传播、亚美尼亚离散族群身份认同等议题分享成果,展现出中国亚美尼亚学研究的扎实基础与广阔视野。

作为主办方,东北师范大学世界古典文明史研究所(IHAC)自1984年成立以来,始终以古代历史、语言及考古学研究为核心,是中国首个设立亚述学、埃及学、赫梯学及(西方)古典学教席与学术岗位的机构。此次研讨会的成功举办,不仅彰显了该研究所在国际古典文明研究领域的引领地位,更为中国亚美尼亚学的国际化发展注入新动能,为推动跨文明交流互鉴作出重要贡献。